2025年06月22日 (日)

さて、いつもの年であれば、この日曜日はAAMI学会の中で、JSMI教育セッションが行われる日で、我々JACEはJSMIと共演して毎年発表していたのです。

さて、いつもの年であれば、この日曜日はAAMI学会の中で、JSMI教育セッションが行われる日で、我々JACEはJSMIと共演して毎年発表していたのです。

日本の臨床工学技士が、このアメリカの地で英語で堂々と座長を務めたり、プレゼンテーションをしたりする姿は、本当にカッコよくて、「憧れたり」「来年こそは自分が!」と多くの仲間たちの目標になる、いわば海外学会で発表する登竜門のような機会なのです 。

が、今年はなぜか?JSMI教育セッションが行われず、それに伴いJACEも発表予定がなくなってしまいました。プレゼンを準備していた平山委員にとっては、幸か不幸か、今年はオーディエンスとして純粋にAAMIを楽しむことになりました 。この素晴らしい機会は、来年へのお楽しみ、ということですね!

そんなこんなで、「今日は少しゆっくりインプットに集中できるかな?」なんて思っていたのですが、とんでもない! 朝のちょっとした安心から始まり、SF映画のような未来技術に度肝を抜かれ、まさかの緊急プレゼンオファー、そして本場のジャズに酔いしれる…そんなジェットコースターのような一日が待っていました。このブログを読み終える頃には、あなたもきっと、この興奮と熱気を共有しているはずです!

始まりは一本のメールから…胸をなでおろした朝

まずは朝一番の秘書的ミッションから! 昨晩、AAMIパーティーの時間と場所を美代教授と上級研究員の児玉さんへメールを送って(上級研究員の西さんへは、お名刺を頂戴していなかったのでメールを送ることが出来ませんでした。失礼いたしました)就寝したのですが、朝起きてメールを確認すると、教授の自動返信で、「出張中につきメールの確認が困難になる為〜」なメールが届いていたので、慌てて「AAMIパーティーの件」について、メールが届いておりましたら、返信お願いできないでしょうか?とカウンターメールを送ると、無事児玉さんから「AAMIパーティーの時間受信しました!」と返信が届きました 。もし返信がなかったら、この広大なカンファレンス会場を全力で探し回る羽目になるところだったので、心からホッとしました(笑)。JACE以外のミッションコンプリートは、格別の安堵感がありますね。

未来がここに!紙のマニュアルよ、さようなら。「AmbiFi」が世界を変える!

そんなわけで、聴講に専念できる貴重な一日。私が真っ先に向かったのは、昨日バスの中で意気投合したAAMIの敏腕マネージャー、MJ・マクラーリン氏が自らファシリテーターを務めるセッション、「AmbiFi:紙のマニュアルやチェックリストを廃止し、計画的なメンテナンスを推進」です 。

そんなわけで、聴講に専念できる貴重な一日。私が真っ先に向かったのは、昨日バスの中で意気投合したAAMIの敏腕マネージャー、MJ・マクラーリン氏が自らファシリテーターを務めるセッション、「AmbiFi:紙のマニュアルやチェックリストを廃止し、計画的なメンテナンスを推進」です 。

タイトルからして、もうワクワクしませんか? 医療技術は日々、驚異的なスピードで進化しているというのに、医療機器のメンテナンス、特に計画的メンテナンス(PM)の現場では、いまだに「紙のチェックリスト」が頑固に居座っているのが現実です 。

「この手順で本当に合ってる?」「最新版のリストはどれだっけ?」「そもそも、この作業で得られた重要なデータをどうやって次に活かすの?」

そんな現場の悩みを、根本から解決するために生まれたのが、この新プラットフォーム「AmbiFi」なのです! このセッションでは、AAMIとAmbiFiの戦略的パートナーシップによって開発されたこの革命的なツールが、ライブデモを交えて紹介されました 。

一体何がそんなに革命的なのか? その魅力を少しだけお伝えします。

- まるでゲーム感覚!インタラクティブな手順書 現場でメンテナンス対象の機器のIDをスキャンすると、目の前のタブレットに、やるべき作業手順がズラリと表示されます 。しかも、ただのテキストではありません。画像や動画によるガイダンス付きで、初心者でも迷うことなく、正確な作業ができるんです 。動画を一時停止したり、熟練度に応じて表示する情報を変えたりも自由自在 。まるで、ナビゲーター付きで冒険を進めるような感覚です!

- 専門家じゃなくても大丈夫!「ノーコード、ローコード」設計 「でも、こういうのって設定が難しいんでしょ?」と思ったあなた、ご安心を。このAmbiFiは、プログラミングの知識がほとんどなくても、直感的な操作でメンテナンス手順(「アンビエ」と呼ばれています)を簡単に作成・編集できる「ローコード、ノーコード」のSaaSプラットフォームなんです 。既存の設計図をコピーして、自院に合わせてカスタマイズ、なんてことも朝飯前です 。

- データは未来の資産!分析機能も超優秀 作業が完了すると、その内容はすべてデータベースに蓄積されます 。どの手順にどれくらい時間がかかったか、どんな数値が入力されたか、といったデータが自動で集約され、トレンド分析や、その機器の寿命予測、次回の最適なメンテナンス時期の検討にまで活用できるというのですから驚きです 。

- 信頼のバックボーンと、グローバルな拡張性 このAmbiFi、実は7年も前に、なんと航空技術を医療現場に応用して開発が始まったもの 。退役軍人医療行政局病院(VA)が主体となり、AAMIが音声や視覚要素をサポートするという、まさに最強のタッグによって生み出されました 。すでにVAでのパイロットプロジェクトでは、コスト削減や業務効率化の効果が証明されています 。そして何より嬉しいのが、日本語を含む多言語に対応していること! まさに世界中で使える、次世代のスタンダードツールです。

「YOU、明日発表しちゃいなよ!」まさかの緊急プレゼンオファー!

次に「AAMI Career Fair」、日本で言うところの合同企業説明会のような部屋を覗いてみました 。そこでは、CE(臨床工学技士)を探す病院や、医療機器管理会社がブースを構え、ペンや水筒などのノベルティグッズを用意して学生や求職者を温かく迎えています。就職用の写真に備えてレフ板が3枚もあるような写真撮影の会場もありプロカメラマンによるアメリカでの撮影なんてなかなか無い機会なので、梅崎さん、矢吹さんと共に写真撮影してもらいました。

次に「AAMI Career Fair」、日本で言うところの合同企業説明会のような部屋を覗いてみました 。そこでは、CE(臨床工学技士)を探す病院や、医療機器管理会社がブースを構え、ペンや水筒などのノベルティグッズを用意して学生や求職者を温かく迎えています。就職用の写真に備えてレフ板が3枚もあるような写真撮影の会場もありプロカメラマンによるアメリカでの撮影なんてなかなか無い機会なので、梅崎さん、矢吹さんと共に写真撮影してもらいました。

そんな和やかな会場で、とんでもない人物と再会してしまったのです。アメリカACCE 国際のスーリーです 。彼女は私を見つけるなり、結構な剣幕でこう詰め寄ってきました。

「あなた、来てるじゃない!今年はJACEから誰も来ないからって、ACCEとの共同セッション断ったのに!」と、

「え、え、それJSMIから誰も来ないって話だよね…」「昨日も会ってるよね?」と思いながらタジタジになっていると、彼女はニヤリと笑って、予想だにしない一言を放ったのです。

「しょうがないわね!じゃあ、明日、ACCEが主催するホームケアに関する各国の発表セッションがあるから、そこで日本の状況を数分でいいから発表してくれない?」

……えええええええ?!

まさかの無茶振り!いや、これはビッグチャンス!頭が真っ白になりながらも、即座に日本の吉岡委員長とAAMI会場にいる平山委員にLINE! 事情を説明すると、なんとお二人とも「やろう!」と快諾してくださり、急遽、日本のホームケアに関する5分ほどのパワーポイントを作成してもらえることになったのです!

海外の学会って、本当に何が起こるかわかりません。このスリリングな展開、たまりませんね!

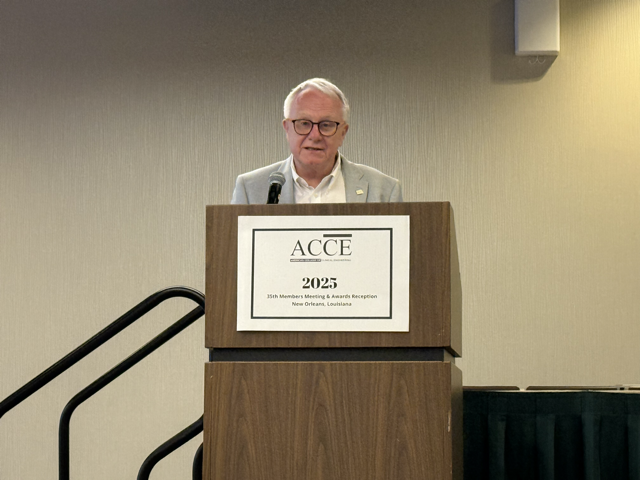

基調講演の前にAAMI 最高学習開発責任者ロバート登場

そんなドタバタ劇の興奮を胸に、メイン会場の基調講演へと足を運びました。昨日と同様に本日も表彰からスタートです。

AAMI の最高学習開発責任者であるロバート・バロウズ氏が挨拶し、「AAMIパーティーも盛り上がったみたいで、みんな初日から生産的に過ごせたみたいですね!Inteleさんの支援とスポンサーのおかげで実現したこのイベント、Expo会場にはスタートアップパビリオンもあって、新しい技術に触れることができます。RSTI、College of Biomedical Equipment Technology、Invert Labs、PartSourceさんの支援でAR/VRシアターも設置されていて、GE Healthcareさんは長年AAMI Studioをサポートしてくれているんだ」と! 「AAMIはライブストリームやニュースチームのコンテンツ制作を通じて、HTMコミュニティとの交流を深めているんです。AAMIのウェブサイトやソーシャルメディア、そして週に約20,000人も購読しているAAMI HTMニュースレターでも、たくさんのコンテンツを提供しています!Expoホールは朝9時から夕方5時まで開いていて、AAMIのスタッフさんがメンバーシップ、教育、標準化プログラム、認定に関する質問に答えてくれます。AAMI Foundationへの寄付も募っていて、寄付した人はタブレットが当たる抽選に参加できるんです」との事 AAMI eXchange で利用できる多くのイベントやリソースについて紹介してくれました。

「AAMIはライブストリームやニュースチームのコンテンツ制作を通じて、HTMコミュニティとの交流を深めているんです。AAMIのウェブサイトやソーシャルメディア、そして週に約20,000人も購読しているAAMI HTMニュースレターでも、たくさんのコンテンツを提供しています!Expoホールは朝9時から夕方5時まで開いていて、AAMIのスタッフさんがメンバーシップ、教育、標準化プログラム、認定に関する質問に答えてくれます。AAMI Foundationへの寄付も募っていて、寄付した人はタブレットが当たる抽選に参加できるんです」との事 AAMI eXchange で利用できる多くのイベントやリソースについて紹介してくれました。

輝く受賞者たち!AAMI Foundationの奨学金と表彰!

AAMI Foundationは、過去最高の奨学金と受賞者を発表しました! 素晴らしい方々が表彰されたので、ご紹介しますね!

- 2025 AAMI Foundation and Institute for Technology and Healthcare Clinical Solutions Award

- 受賞者:Dr. Caesa Shiva Brandon (Bio Valley Incubation Council CEO、Pad Reproduction Lab CEO)

- 貢献:弱い立場にいる患者さんのための安全な住居確保に、革新的な臨床工学の技術を応用したんですって!19年もの間、色々な分野で経験を積んで、3Dバイオプリンティング施設、バイオバンク、診断キット検証センターなど、革新的なプロジェクトをたくさんリードしてきた方なんです!スタートアップの規制に関するアドバイスや商業化を支援したり、弱い立場の人々のための生活支援NGOも運営しているんですよ。

- 2025 AAMI Foundation and Tri-Med John D. Hughes Iconic Class Award

- 受賞者:Dr. Dilip Kumar Chakuri (Medaval VMTC CEO)

- 貢献:インドの医療技術分野で素晴らしい変革をもたらしたリーダーなんです!20年以上の生体医工学の経験があって、インド標準局と連携して、たくさんの医療機器標準の開発をリードしてきたんですよ。インドの生産奨励制度でアドバイザーの役割も果たして、品質、コンプライアンス、イノベーションの取り組みでインドの医療技術力を高めて、世界的なリーダーとしての地位を確立した方なんですって!

- 2025 AAMI Foundation and ACCE Robert L. Morris Humanitarian Award

- 受賞者:Dr. Elliott Lum (著名な臨床エンジニア、教育者)

- 貢献:グローバルな人道支援サービスでとっても有名なんです!COVID-19のパンデミックの間には、何千人もの医療専門家に配布されたニュースレター「Act in COVID」を出版したんですよ。世界中で何百もの教育プログラムを提供したり、Global Clinical Engineering AllianceやFoundation for Living, Wellness and Healthなどでリーダーシップを発揮して、グローバルヘルスを支援しています。

- Miller Scholarship

- 過去最高の20名の学生に授与されました!医療技術分野の教育を追求する学生さんに経済的なサポートをして、生体医療機器技術者、臨床エンジニア、医療システムエンジニアを目指す学生さんを応援しているんです!

来年が待ち遠しい!AAMI ExchangeとUptime Healthの提携!

来年デンバーで開催されるAAMI Exchangeで、Uptime Healthと提携して、なんと「デンタルパビリオン」を設置することが発表されました!歯科医療もヘルスケアの一部だし、歯科機器の技術者さんもHTMコミュニティの一員であるという認識に基づいているんですって!Uptime Healthはすでに成功したイベントを運営していて、AAMI Exchangeはその歯科コミュニティの新しい拠点になるそうですよ。

基調講演 🦷医療だけじゃない!HTMが広がる“次のフロンティア”は…歯科分野!?

そして、いよいよ基調講演に登壇したのは、そのUptime HealthのCEO、ジャンシュ パテル氏 。この講演が、私の、いや、おそらく会場にいた全てのHTM(医療技術管理)専門家の常識をひっくり返す、とんでもなく刺激的な内容でした。

パテル氏は、自身の指の怪我の経験から、いかに迅速で手頃で便利な医療が重要かを語り始めました 。そして、医療提供の場が、従来の病院中心から外来診療所や在宅へと急速に移行している現状を指摘 。事実、過去15年で外来患者数は増加し、2019年には外来収入が病院収入を上回ったというデータもあるのです。(と言っているのですが、日本とは医療保険・制度の違う国の話なのでなかなかすっと入ってくる話ではありません。そもそも、米国はホームドクター制なので、何か病院にかかりたいと思うと、まずホームドクターの居る医療機関にいかなければいけませんが、その予約が取れな場合は、救急(エマージェンシーケア)に行くのですが、そこまでじゃないんだよな〜って人には、アージェントケアなるものがあり、彼はそこの話をされています。)

患者が迅速で、手頃な価格かつ利便性の高い医療を要求する時代において、彼は参加者に、現在の医療の考え方や議論の仕方を再考するよう促し、市場がどこへ向かっているかを学ぶためのきっかけを提供しました。

そんな大きな変化の中で、私たちHTM専門家が次に目指すべき「非伝統的なフロンティア」はどこなのか? パテル氏が熱く、力強く語ったその答えは…なんと「歯科分野」でした! 最初は「え、歯医者さん?」と半信半疑だった会場が、彼が提示する驚愕のデータに次第にどよめき始めます。

- 市場規模: 米国には約15万の歯科医院があり、これはなんと緊急治療室の約10倍の数!

- 成長率: 年間平均で1,500箇所の新規歯科医院が開業しており、これはあのスターバックスの新規開業数(年間1,400箇所)を上回る、とんでもない成長率なんです!

- 既存スキルと互換性: 歯科で使われるチェア、滅菌器、CTなどは、私たちが普段扱っている医療機器と共通の技術的原理に基づいており、既存のスキルをそのまま応用できるんです 。

- 高い収益性: 衝撃的だったのが収益性の話。サービスの時間単価は、病院向けが平均 $189/h!

🎓 まずは教育から!2025年、認定プログラムが始動

注目すべき動きの一つが、College of Biomedical Equipment Technologyが2025年に開始する

👉 歯科技術者向け認定プログラム!

これにより、医療機器と同様に、歯科機器に対応できる技術者が養成される環境が整いはじめています。

メーカーやディストリビューターも積極的にこの教育をサポートしており、まさに“準備は万端”といった様子。

🏢 ビジネス戦略も重要!OEMがやらないなら、HTMがやる!

面白いのは、歯科業界ではOEM(製造元)が直接サービス提供しないことが多い点。

つまり、第三者としてHTM専門家が活躍できる“余白”があるんです!

💡例えば…

-

ディストリビューターと提携してサービスを提供

-

既存の病院顧客へ、歯科部門のサービス拡張を提案

-

医療と歯科の垣根を越える**MBI(Medical-Dental Integration)**の波に乗る!

このように、柔軟な発想と提案で、新たな市場が広がっていきそうです。

💰数字で見るリアル:参入前に“収益性”をチェック!

もちろん、夢ばかり語ってもダメです。

新しい分野に入るには、しっかりした収益性分析が必要です。

-

時間単価は見合っているか?

-

コスト・利益のバランスは?

-

損益分岐点はどこ?

こういった現実的なデータを押さえておくことで、“続けられるビジネス”になるんですね。

🔍30-60-90日チャレンジで一歩踏み出そう!

「やってみたいけど、どう始めたら…?」という方にオススメされていたのがこの方法👇

30日:まずは“ターゲット”を見つけよう

Googleマップなどで地域の歯科医院や動物病院を調査し、潜在顧客をリストアップ!

60日:業界を“深堀り”しよう

関連団体や技術トレンド、教育機会などを調べて、どんな支援ができそうかをリサーチ!

90日:いざ“提案”のステージへ!

実際に既存の顧客に提案したり、ニーズに合うサービスモデルを構築!

そして、🎪Uptime Healthは、ブース2628に出展しているので、興味のある方は来てね!と

まとめ

これらのことより、歯科分野は「ブルーオーシャン」だというのです。医療機器だけでなく、歯科・動物・眼科など、あらゆる分野へ広がります。

この話を聞いて、既成概念に囚われないなら、私たちの未来にはこんな可能性も広がっているんだと、胸が熱くなりました。

「誰もやっていない」今だからこそ、動き出すチャンスかもしれません👣

昼食&Expo

昨日同様、昼食を頂き交流を深めました。

ここでも、JACEで講演をいただいたメリーさんにおめにかかることができたので、お土産をわたすことが出来ました。

そして基調講演を裏付けようと、さまざまなブースを訪れ、歯科機器メンテナンス、教育者育成、修理とパーツ販売、買い替え提案やメンテナンスと言った歯科について情報収集です。

Expo ビジネスモデルとメンテナンス戦略

-

予防メンテナンスと修理対応の現状

- 多くの歯科医院は機器が故障した際のみ対応依頼を出す「ブレイクフィックス」方式で、予防的なメンテナンスは普及していない。ただし、適切な方法で提示されれば予防メンテナンスも実施される可能性がある。

- 予防メンテナンスは故障発生の機会を減らし、緊急対応を回避するメリットがある。

- 故障現場で複数の問題箇所(例:椅子、ブレーキ、軸など)を同時に修理することで、1回の訪問で作業効率と収益を2倍、3倍に高めることが可能。

-

修理費とパーツ販売のビジネスチャンス

- 1回の訪問で複数の不具合をまとめて修理することで、交通費や出張費を削減し、修理費用とパーツ代の収益を最大化できる。

- 業者側はパーツを安価に仕入れ、小型パーツでは30~40%のマークアップ、大型パーツでは15~20%のマークアップ(または50%程度の利益)を見込むことができる。

- 新しい機器の販売も可能であり、故障機器の交換を推奨した場合、紹介料としてコミッションを得る機会もある。

- 製品の耐久性や定期点検の有無が、修理と交換の判断基準として重要となる。

-

市場の現状と顧客動向

- 歯科医院はコストを抑えたい意向が強く、必要時のみ修理依頼をする傾向がある。一部の歯科医院は高品質な機器(例:Takara Belmont、NSKなど)を使用し、スタッフによる日次・週次・月次の点検作業が行われているが、ほとんどの歯科医院ではこれらの作業が実施されていない。

- 月あたりの訪問件数は約90〜200回(時期により変動)、平均チケットは280ドル前後で、これらがビジネスの収益モデルの根拠となっている。

Expo 教育プログラムと技術者育成

-

オンライン資格・証明書プログラムの概要

- 歯科用機器の修理・メンテナンスに特化した100%オンラインの証明書プログラムを提供。

- カリキュラムは全8クラスで約6ヶ月で修了可能。

- 講座は単体受講も可能で、全体のプログラムとして準学士号(Associate Degree)コース(20クラス、約24,995ドル)および証明書コース(約9,998ドル)が設定されている。

- 他の大学で取得した単位を認定することで、受講期間や費用を軽減できる仕組みがある。

-

提携機関と教育の質向上

- College of Biomedical Technology(生体医工系の専門学校)と密接に連携し、歯科トレーニングスクールの開発を支援している。

- 修理技術は電気、油圧、空気圧(pneumatics)などの基礎原理に基づいており、現場経験者が指導にあたる。

- 機器の機能や正しい動作を理解することが重要であると強調されている。

Expo内 ACCEセッションのファシリテーターと打ち合わせ

スーリーからは、日本の状況を比較する形で、約5分間の追加発表が求められているが、ファシリテーターによると本来2国がプレゼンを行う予定であったが3国に増加、そしてプレゼンテーションは60枚以上のスライドで構成されているので、日本が5分を受け持つのも無理ではないか、との見立てでした。

我々JACEが最善を尽くすとなると、英語で話すと発音の関係で理解できない事が想定されるので、スライドがある方が聴衆の理解がふかまるのではないかと、スライドの事前提出を打診するも、ファシリテーターは、無理だと思うとのことでした。

スーリーと再度打ち合わせで、質疑応答の時間があれば口頭で総括と日本の現状を少し喋る事、時間がなければホームケアの他国との比較セッションは、次年度に米国と日本を実施する案が出ている。

Expo景品が当たる企画

AAMI側が展示してくれる企業を大切にしているのがよくわかります。AAMI eXchange 前夜のオープニングは夕方Expoから始まり、お昼ご飯はExpo内で、昼食後のセッションは少なめに構成されていて、来場者をExpoに導く政策がとられています。景品が当たる企画もその中の一つで、より多くのブースを回ってもらおうと言う意図を音感じます。

明日のACCEセッションの話と同時進行で、AirPods、100ドル分のギフト、カメラ、iPadなどのサプライズ景品が当たる企画が、進行していました。私達は昨日の間に必要ブースを回りシールを集めて用紙を提出ずみです。私は明日行われるACCEセッションの打ち合わせに夢中だったので、横目でチラリとみながらだったのですが、なんと、なんと、なんと、梅崎さんがiPod を当選!

おめでとうございます。

ニューオリンズ伝統の Cafe Du Monde で一息

AAMIパーティー会場へ向かう途中、そのまま移動すると待ち時間が発生すると言うことで、伝統の味で一息つくこととなりました。これが、「開拓時代から続く南部の味か〜!」とリラックスです。

🎉 AAMIパーティー 🎉

AAMI パーティーとACCEパーティーの時間が丸かぶりだったのですが、それを知ったACCE(American College of Clinical Engineering)が時間を少しずらしてくれたおかげで、ACCEパーティーを優先に考えていた私もAAMIパーティーにも出席できました。

AAMIパーティー会場へ行くと、皆さんに「JSMI100周年おめでとう」と、言葉をいただきます。

AAMIパーティー会場へ行くと、皆さんに「JSMI100周年おめでとう」と、言葉をいただきます。

AAMIを代表してJSMI学会に行ったスティーブと奥さんとは、我が家にやってきたゴールデンピレネーの話をして犬好きで意気投合、今日メイン会場で基調講演前に司会をしていたAAMI の最高学習開発責任者ロバートとはお酒の話で盛り上がり、会場前で談笑し会場へ入って行きました。会場内では、平山委員がお土産に持ってきてくれたきび団子をスティーブ夫妻と食べながら、「これを食べると皆が友達になるんだ」なんて話していると、それは素晴らしい話ですねと感心されていました。

CEOのパメラとは、お嬢さんが医学部の4年生になって、法律に興味が出てきたみたいで勉強も始めるとの話と私の息子も今度7月から医学部3年生になるんだ~なんて、話をしていました。

Past Chairのジャネットとは、今回のAAMIはどう?などと質問を受けたので、データーベース化、システム化が進んでいる様を見たよと話していて、明日AIについての基調講演があるから絶対に見てねと、ターミネーターみたいな未来が来なければ良いねとお互い笑いながら話をしていました。

そんな中、国際交流委員長の吉岡委員長よりJSMIのようにAAMI学会でセッションを持つにはどうすれば良いですか?の質問を、MJに投げていました。このパーティーで適任者である、AAMIのHTM担当副会長ダニエルさんをMJが紹介してくれ、そのことについて、お話をさせていただきました。

- 複数の学会(JSMI、JACE、その他日本の医療技術関連組織)による共同セッションの実施を検討

- JSMIは教育セッションやお茶会として企画される可能性がある

- JACEとの共同セッションや、専門分野ごとの分割セッションのアイディアが挙げられる

- 講演提案プロセスの具体策

- 講演提案の募集期間はイベントの9~10ヶ月前(例:来年のデンバー会議の場合、10月頃に応募開始)

- 提案内容は「トピック名」「概要」「意義」などを記載し、委員会により審査される

- 場の枠(例えばJSMIやJACEの教育セッション枠)獲得に関する交渉が進められる

とのことでした。先ずは、通常のプロセスを踏んで講演提案をつづけ、提携関係を構築していきたいですね。

関係構築は長い目で見ないとね。

そう思うとAAMIと提携しているJSMIが凄いのですが、今年のJSMI不参加が悔やまれるところですね。なんと言っても100周年の記念すべき年だったのに!

CEOパメラの挨拶

-

HTM関連のイベント、シンポジウム、ウェビナーの運営

- ACCEの35周年記念や、理事会選挙、役職の更新が行われる

- 更新されたウェブサイト、最新のボディオブナレッジ(CE分野の知識体系)の活用

-

賞・表彰プログラムの詳細

- 学生賞、奨学金、プロフェッショナル賞、ライフタイムアチーブメント賞、Clinical Engineering Hall of Fameの授与

- 各受賞者の業績や研究成果、医療機器の安全性、効率向上への取り組みが評価される

- 今後、国内外での受賞発表や表彰式に加え、学会発表やパネルディスカッションが予定される

-

技術革新と研究の進展

- 新技術の導入と研究テーマ

- VR/XR技術、スマートグラス、電子カルテの新しいインターフェースなど、医療現場のデジタル化・IT化への取り組み

- 災害時の医療機器対応、リスクベースの在庫管理、キャピタルリプレイスメント計画の研究事例が紹介される

- AI活用に関する最新動向

- アメリカ国立医療研究所による、医療アプリケーション向けAIのガイドライン作成やプロトコルの発表

- AI技術の導入に伴う法規制、標準策定、翻訳精度の課題および今後の展望についての言及

- 新技術の導入と研究テーマ

ACCE パーティー : 授賞式と国際交流の夜

ACCEパーティーは、ビンセントの隣に座り、ACCEによる年次会員ミーティングと授賞式。HTM(Healthcare Technology Management)分野に携わる仲間たちが一堂に会し、一年の歩みを振り返るとともに、その功績を称え合うひとときとなりました。

🎤 開会のあいさつと活動報告:35周年の節目にふさわしい熱量

ACCE会長のKim Greenさんの開会の辞で式は幕を開けました。創立35周年という節目を迎えたACCE。会長からは「今こそ、学び続ける姿勢が問われる時代」という熱いメッセージが投げかけられ、参加者の背筋も自然と伸びた気がします。

活動報告では、アップデートされた「Body of Knowledge(臨床工学知識体系)」や、教育委員会によるAI×HTMのウェビナーやシンポジウム開催など、活発な活動が紹介されました。現在の会員数は1,000人以上、うち15%は世界45カ国からの国際会員という、まさにグローバルなネットワークに育っていることも報告されました。

🧪 HTCCの新資格と最新動向:未来をつくる一歩

HTCC(Healthcare Technology Certification Commission)からは、資格制度の最新情報が発表されました。

まず注目は、新たに導入される「ACE(Associate Clinical Engineer)」という若手向けの資格。これは、将来的にCCE(Certified Clinical Engineer)を目指すための第一歩として期待されています。

さらに、口頭試験がオンラインでも受験できるようになったこと、失効したCCE資格を再取得できる仕組みが整備されたことなど、受験者の負担を軽減する改善が次々と紹介されました。

🏆 感動と笑いに包まれた表彰式

表彰式では、多くの学生やプロフェッショナルがその業績を讃えられました。

👩🎓 学生論文賞

-

学部生部門:Adana Padominoさん

-

修士部門:Tami Atamiさん

🎓 奨学金受賞

-

Mario Castaneda奨学金:Fartin Shaikさん

👨🔧 プロフェッショナル表彰

-

Professional Development Award:Michael Brillingさん(部門の成長に尽力)

-

Patient Safety Award:Steve Itさん(患者安全への貢献)

-

Antonio Hernandez International CE Award:イタリアの臨床工学者(ヨーロッパでの功績)

-

Lifetime Achievement Award:Carroll Davisさん(長年にわたる貢献)

🏛️ Clinical Engineering Hall of Fame(殿堂入り)

2024年と2025年、それぞれの年に新たな顔ぶれが加わりました。

-

Markさんは、受賞スピーチで「キャリアの困難を結び目に例え、それを解くマジックを披露」というユニークな演出で会場の笑いを誘いました。

-

2025年のDr. Phillipさんは、吸入麻酔薬の教育シミュレーション開発者としてその功績を認められました。

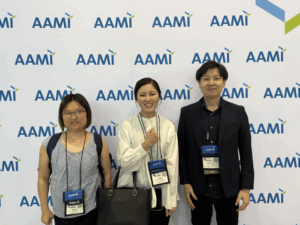

❤️🩹 🔍 JACEで発表してもらった、スコットさんにご挨拶

スコットさんは、2023年JACEで基調講演をしてくださった方です。彼は、ケンタッキ州のハリケーンの被害から教訓を伝えてくれました。

スコットさんには、2023年日本臨床工学技士会 シンポジウムでの講演ありがとうございました。とお礼を述べると、今回のAAMIの講演でもJACEで講演させていただいたことを業績として付け加えさせていただきまいた。と言っていただき、お互い心が通ったようで嬉しく思いました。

AAMI eXchange 2025 6/20にも書かせていただいたように、顔立ちがアジア系だと思っていましたが、体格を見ればアメリカの方だとわかりますね。と話していると、実は、韓国系アメリカ人で韓国人の母と米軍の父の間に生まれ、幼少期に母を亡くし、数十年後DNA検査で親族と再会し、実際に韓国へ会いに行ったという話を嬉しそうに写真をみせながら話してくれました。息子は、「韓国より日本に行く方が好きだ」って言うんだけどねと付け加えてくれました。

🎷 夜のジャズと若者の危機管理⁉

パーティーの熱気も冷めやらぬ中、明日帰国予定の教授から「せっかくだから、以前ニューオリンズで聞いたジャズをもう一度聴きたい!」と提案があり、上級研究員の西さんがどこのジャズ喫茶に行くかまで全て決めてくれ、私たちを含め7人であの有名なバーボンストリートにあるジャズ喫茶へ繰り出すことに 。

ジャズ喫茶に入ると、薄暗い店内に響き渡る、サックスのむせび泣くような音色、リズミカルに弾むベースライン、そして魂を揺さぶるボーカル…。これぞ本場のジャズ!私たちは、音楽の魔法に完全に魅了され、ニューオーリンズの夜を満喫しました 。

最高の時間を過ごした帰り道、不思議なことに若いメンバーたちが、私と教授を置いてきぼりにするくらいの猛スピードで、どんどんと先に進んでいくのです 。「いやあ、若いってすごいなぁ」なんて教授と感心していたのですが、後で理由を聞いて、私たちは二度驚くことになります。

「すみません、ジャズ喫茶のトイレはちょっと危ないかなと思って…。有名なホテルのきれいなトイレまで、みんなで我慢してたんです!」

まさかの理由!あの早足は、若さゆえのエネルギーではなく、高度なリスクアセスメントに基づいた戦略的行動だったのです! その若さで、その見事な危機管理能力!いろんな意味で、忘れられない夜になりました(笑)。

教授はというと、お土産をしっかりゲット。私は警備隊のように同行し、安全確保には抜かりなしでした!

明日も続くHTMの旅

さあ、明日はついに、ACCEのセッションでのサプライズプレゼン本番です 。果たして、急ごしらえのプレゼンは成功するのか?そして、このエキサイティングな旅は、どこへ向かうのか?

AAMI eXchange 2025――知識の交換、技術の進歩、そして何より人と人とのつながりが詰まったこのイベントは、やっぱり特別な時間です。

次回のレポートもお楽しみに!