2025年6月20日

病院見学報告書:University Medical Center New Orleans(UMCNO)LCMC Health

■ 医療機能と運営体制

- 病院概要:446床を有する大学医療センターで、州内唯一のレベル1外傷センター。

- 非対応分野:分娩、小児科、臓器移植は系列施設のEast Jefferson病院が担当。

- 教育連携:

- 提携医学校: Tulane大学医学部とLouisiana State University (LSU) 医学部の2つの医学校と提携。両校の教員、研修医、医学生がこの施設で勤務・研修を行っている。

- 教育機関として: LSUは看護学や関連医療専門職(呼吸療法、理学療法、作業療法など)の学生も派遣しており、年間数千人規模の学生がローテーションで研修を行う。

- セーフティネット: 地域のセーフティネット病院としての役割も担い、州や連邦政府の医療資源拠点となっている。

- LCMCヘルスシステム

- 概要: 8つの病院からなる医療システム。UMCはLSUの主要な研修施設である。

- 州との関係: この病院は元々州の施設として建設されたが、その後LCMCヘルスが運営をリースする形となった。

■ 災害対策と施設概要

【ハリケーン・カトリーナの教訓と対応】

UMCNOでは、2005年のハリケーン・カトリーナによる大規模災害の経験を教訓に、施設の設計および災害対策を根本から見直している。

災害経験

- 浸水被害: かつての病院チャリティ病院(2ブロック先)では、ボートを使って書類を運び出すほどの浸水があった。この地域では3〜4フィート(約90〜120cm)の水位だったが、湖に近い地域では6〜8フィート(約180〜240cm)に達した。

アメリカで同時期に最初に建てられた病院とされている

- 電源喪失: 地域の多くの病院では、バックアップ発電機が1階や地下に設置されていたため、浸水により機能不全に陥った。これにより、人工呼吸器が停止し、スタッフが手動でアンビューバッグによる換気を行った。

- 個人の体験: あるスタッフは自宅の電力が28日間も停止した。ハリケーンシーズンは年間で最も暑い時期(8月頃がピーク)に発生するため、停電は非常に過酷である。

災害への備え

- 建物設計: ハリケーン・カトリーナの教訓を活かし、建物全体がハリケーン対策仕様で建設された。1階が完全に浸水しても、上層階は機能し続けられる設計になっている。

- 電力供給: 詳細は後述するが、堅牢な発電システムにより、外部からの電力供給が途絶えても長期間の病院運営が可能。

- 雪嵐への対応: 過去には雪嵐により道路が封鎖され、スタッフが4日間病院に泊まり込みで対応した経験がある。

■ 災害時のインフラと備蓄

- 発電体制:6基の発電機を備え、生命維持用と通常用にそれぞれ3台ずつ。冗長性が確保され、生命維持用は10秒以内、通常用は60秒以内に起動可能。

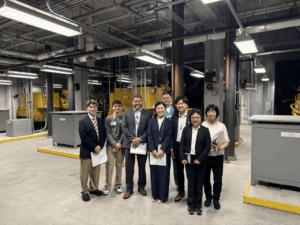

- 燃料タンク: 5万ガロンのディーゼル燃料タンクを6基保有、計30万ガロンのディーゼルを備蓄し、全発電機を稼働させても21日間の電力供給が可能。

浸水がここに及んだが場合でも、タンクが浮かないように固定されている

- 燃料管理: 燃料の劣化(水分、バクテリア増殖)を防ぐため、常時フィルターシステムが稼働している。

- 水供給:

- 貯水タンク: 約95万ガロンの水を貯蔵する巨大なタンクを地下に保有。深さは26フィート(約8メートル)。

- 用途: 飲料用ではないが、トイレの洗浄や清掃に使用。ハリケーン・カトリーナの際、多くの病院でトイレが使用不能になった教訓から設置された。

- スプリンクラー: 公共水道と貯水タンクの両方から供給されるバックアップ体制を持つ。

非飲用水用の貯水タンクを地下に保有し、トイレや清掃に使用。災害時の断水対策として有効。

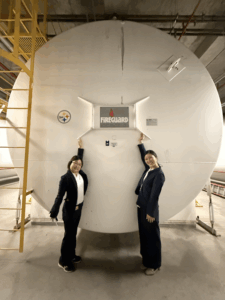

■ 電力インフラと冗長性

- 受電体制:2つの異なる地域(ダウンタウン、ミッドシティ)から独立した電力供給を受けており、片方が停止してももう片方から受電可能。13,200ボルトで受電している。

- 発電機: 合計6台の発電機を保有。

- 通常電源用 (Normal Power): 3台。病院全体の電力を賄う。通常は2台で稼働し、1台は冗長性確保のため待機。

- 生命維持用 (Life Safety): 3台。法的に定められた非常用電源(赤いコンセント等)を賄う。火災などによる分離を考慮し、各部屋が独立している。

- 稼働能力: 全ての発電機をフル稼働させた場合、21日間以上、病院の全機能を維持できる。燃料消費量は1時間あたり420ガロン。

- 発電検証:月1回の稼働テストと年1回の負荷試験を実施。

- 月次試験: 毎月1回、1時間の発電機稼働テストを実施。

- 年次負荷試験: 年に1回、外部の負荷装置(ロードバンク)を接続し、発電機に段階的(30%, 50%, 75%)に高い負荷をかけて性能を確認する。

- LCMC要求試験: 年に1回、16時間の連続稼働テストを実施。先週のテストではファンのカップリングが破損する故障が1台で発生したが、冗長性により病院運営に影響はなかった。

- 起動時間: 生命維持用発電機は10秒以内、通常電源用発電機は60秒以内に起動する。

- 異常対応:万一の発電機故障時にも冗長構成により診療継続が可能。

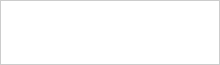

施設管理・技術部門

ファシリティマネジメント

- 施設管理部門は24時間体制。電気技師・設備技師が常駐し、発電機・水・空調・セキュリティ等を統括。

- バイオメッド(CE,BMT)は外部委託 TRIMEDXで、最新の規制・技術研修を維持。

- 発電機・水・燃料の定期点検、負荷試験、フィルター交換等を実施。燃料はディーゼルのみ(都市ガスは非常用不可)。

ITシステム

- IT部門はLCMC全体で統括。各病院・クリニックをWANで接続し、冗長回線を確保。

- Citrix等の仮想デスクトップ環境を導入し、医療情報システム(Epic等)と連携。

- 新規機器・ソフト導入時はIT・セキュリティ・財務部門が審査し、全体最適化・標準化を推進。

■ 先進医療部門の視察

【熱傷センター】

- 受賞: American Burn Associationにより、全米の「Burn Center of the Year」に選出された。国内で最も新しい熱傷センターの一つでありながら、高い評価を得ている。

- 施設構成: L字型のユニットで、片方が入院病棟、もう片方が外来クリニック、処置室、セラピー室、医師オフィスとなっている。

主要設備と治療

- ハイドロセラピー室: 温められたろ過水で創傷を洗浄する処置室。麻酔下での処置が可能。

- レーザー治療: 最新のCO2レーザー(約50万ドル)を導入。熱傷瘢痕をレーザーで治療し、コラーゲンの再構築を促すことで、瘢痕を柔らかく平らにする。このレーザープログラムは病院にとって重要な収益源となっている。

- 疼痛緩和: 天井のテレビや音楽、カラオケ機器を用いたディストラクションセラピー(気晴らし療法)により、鎮静剤や鎮痛剤の使用量を30%削減できている。

- レーザー治療: 最新のCO2レーザー(約50万ドル)を導入。熱傷瘢痕をレーザーで治療し、コラーゲンの再構築を促すことで、瘢痕を柔らかく平らにする。このレーザープログラムは病院にとって重要な収益源となっている。

- セラピー・ジム:

- 理学療法・作業療法のための専用ジムをユニット内に併設。

- 日常生活動作(ADL)の訓練のため、キッチン、洗濯機、乾燥機も設置されている。これらはハリケーン時のスタッフの生活にも役立っている。

- 理学療法・作業療法のための専用ジムをユニット内に併設。

- 感染対策: 皮膚バリアの喪失と免疫抑制により感染リスクが高いため、白衣やネクタイの着用を禁止し、スタッフは毎日新しいスクラブに着替えるなど、厳格な感染対策を実施している。

チーム医療と患者ケア

- 学際的カンファレンス: 週に一度、医師、看護師、セラピスト、栄養士、薬剤師など多職種が集まり、全患者について議論し、治療方針を共有する。

- 患者とのコミュニケーション: 創傷処置の際に、患者や家族に直接創傷を見せながら手術計画などを説明し、治療への理解と協力を促している。

- QOL向上: 長期入院患者のため、バルコニーへの外出を許可している。マルディグラの際には、病院前を通るパレードをバルコニーから見ることができる。

【救急部門(ED)】

- ゾーニング: 重症度に応じて複数のポッドに分かれている。各ポッドは自己完結型で、診察室、処置室、薬品室、供給室、トイレを備える。

- トリアージ: 2階の救急車入口に隣接してトリアージ室があり、迅速な評価と初期対応(心電図、採血など)が可能。

- 外傷蘇生室: 5つの蘇生室があり、全ての部屋が同じレイアウト・設備で標準化されている。ストロークや心筋梗塞などの重症患者にも対応。

- 院内画像診断: ED内にCTスキャンとX線撮影室があり、重症患者は移動距離を最小限にして迅速な画像診断を受けられる。

【透析室】

- 運営体制: 外部の専門企業 Davita(Freseniusの競合)が機器管理と運営を行っている。

- 実施者: 急性期病院内では、看護師が医師の指示のもとで透析治療を実施する。治療センターではテクニシャンも業務を行うが、カテーテルへの接続など、看護師にしか許可されていない業務がある。

- 勤務形態: 患者がいる時のみ勤務し、患者がいなければオンコール体制となる。他のLCMC系列病院へ応援に行くこともある。

【がんセンター】

-

包括的ケア

- サービス内容: 放射線治療、化学療法、外来クリニックを統合したフルサービスのがんセンター。

- フードパントリー: 低所得者層の患者が多いため、栄養状態の改善と治療継続率の向上を目的に、無償で食料を提供するフードパントリーを運営。調理教室も開催している。

- 二次がん対策: 初発がんの治療だけでなく、HPV関連など二次的に発生するがんのスクリーニングとフォローアップにも注力している。

- 臨床試験: フェーズ1(ヒトへの初回投与)を含む、多くの臨床試験を実施している。

放射線治療部門

- シミュレーション: 治療計画用の大口径CTスキャナーを保有。治療時と同じ体位を正確に再現するため、レーザーやタトゥー(位置合わせ用の小さな点)を用いて位置決めを行う。

- 治療終了の祝福: 放射線治療を終えた患者がベルを鳴らし、スタッフ全員で祝福する習慣がある。

■ ITインフラとセキュリティ

- 電子カルテ:Epic社のシステムを全面採用。米国内の主要EHRであるCerner社やMedatech社と比較し、EpicはiPhoneのような先進性と統合性を持つと評価。全アプリケーションはEpicとの統合を目指す。

- 端末構成:ユーザー数約28,000人、約11,000台のPC、5,600台のシンクライアント、3,700台のApple端末を管理。

- モバイルデバイス管理(MDM):サーバーでアプリ配布、データ消去、アップデート等を遠隔一括実行可能。

- 仮想デスクトップ (VDI): Citrix社のソフトウェアを利用し、シンクライアント(COW/WOWと呼ばれるカート型端末)から仮想デスクトップ環境へ接続。端末にデータを保存せず、セキュリティを確保しつつどこからでも必要なアプリケーションにアクセス可能。

- 患者プライバシーとアクセス制御(HIPAA準拠):Workdayを導入。職員の採用時に割り当てられた役職や所属部署に基づき、Epicへのアクセス権限が自動設定され、すべての操作が記録・監査対象。

- 厳格なアクセス制御: 職員は職務に必要な患者情報のみアクセス可能。例:4階病棟の看護師は4階の患者データのみ閲覧可。

- 監査と監視: システムは全ユーザー操作を追跡・記録。担当外患者カルテにマウスポインターを合わせただけでも記録され監査対象。患者プライバシー(HIPAA)保護のため。

- セッション記録: Citrix経由の作業セッションは録画され、不正調査や教育目的で8日間クラウド保存。

- セキュリティ対策:

- AIによる脅威検知: AI活用の脅威検知ソフトウェアでランサムウェア攻撃や医療詐欺から患者データを保護。患者データはブラックマーケットで高値取引されるため保護が最重要。

- フィッシング対策:

- 全職員のメールソフトに「フィッシング報告ボタン」を設置。疑わしいメールはワンクリックでセキュリティチームに報告・分析・ブロック。

- 年次研修でフィッシング教育を実施し、模擬フィッシングメールで職員の対応力をテスト。

- 物理的セキュリティ:

- Imprivata社のバッジリーダーで職員バッジをかざすだけでPCに迅速ログイン。

- 病院入口に空港レベルの武器検知システムを設置。

- 業務効率化と先進技術

- Microsoft Copilot: 会議議事録や要約の自動作成、大規模Excelデータ分析等で業務効率向上。

- VR/AR技術: 腹腔鏡手術やロボット手術トレーニングにVRを活用。Touch Surgeryシステムで実際の手術を記録し、AIが各段階を自動注釈付け。優れた教育ツール。

災害対策

- 通信手段の確保: ハリケーン等大規模災害に備え複数の通信手段を確保。

- 州全体の無線通信ネットワーク(LWIN)で停電時も連邦・州・地方当局と通信可能。

- バックアップとして衛星電話を保有し、将来的にStarlink導入も検討。

施設・設備監視

- 環境センサー: 各フロアのネットワーク機器室(IDF/MDF)に温度・湿度・水漏れ検知センサーを設置。異常時はIT部門と施設管理部門に自動通知し、診療への影響を未然防止。

- 部門間連携: IT部門は施設管理部門(Facilities)や生体医工学部門(Biomed)と密に連携し、病院全体のインフラを維持。

臨床研究の体制とプロセス

研究拠点としての特徴

- 学術的背景: ルイジアナ州立大学(LSU)とTulane大学の教育病院で、両大学の医師が研究を実施。2大学連携は米国内でも珍しく、多様な研究機会を創出。

- 高度医療センター: 南東ルイジアナ唯一のレベル1外傷センター・火傷治療専門施設で重篤患者が集まり、先進的研究が可能。

- 主要研究分野: がん(Oncology)、心臓病、救急医療、感染症、神経学、腎臓学、整形外科など多岐にわたる。

治験のプロセス

- 提携と計画: 製薬会社(例:武田薬品)が専門医師にアプローチし開始。

- 規制遵守: 全治験は米国FDAの厳格な規制・ガイドラインに準拠。

- 患者選定: Epicのデータで治験基準に合致する患者候補を効率的に抽出。

- インフォームド・コンセント: 参加は完全任意。研究チームが内容を丁寧に説明し、理解の上で同意書署名。家族と相談する時間も確保。

- 情報共有: 治験参加患者はEpic上で「研究患者」とフラグ付けされ、院内全医療従事者が治験中と認識し禁忌薬投与等を防止。

患者への経済的・倫理的配慮

- 費用負担なし: 治験関連薬剤・デバイス・治療費は患者負担なし。

- 負担軽減: 治験参加で仕事を休む患者に交通費・駐車料金・昼食代・時間的拘束への謝礼を支給。

- 研究の目的: 治験は収益事業でなく、医療進歩と標準治療で効果が得られない患者への貢献が目的。

手術室(OR)の運営と先進技術

施設概要と運営体制

- 手術室: 全19室。うち5室は外傷・緊急手術専用。全手術の約25%が非予定手術。

- その他: 消化器内視鏡室4室、カテーテル室5室(+1室建設中)、術前準備室22床、回復室22床を備える。

- ガバナンス: 各診療科責任者(Chairman)による外科執行委員会が運営方針を決定。品質・運営・スケジュール管理等の下部委員会も設置。

データ活用と効率化

- パフォーマンス管理: Epicから手術時間等データを抽出し医師個人のパフォーマンスを分析・評価。改善点を議論し効率化と質向上を図る。

- 将来の展望:

- ハイブリッド外傷手術室: 手術と画像診断(血管造影等)を同時に行える部屋を導入し救命率向上を目指す。

- ロボット手術室: 需要増加に対応し増設を計画。

- AI活用: AIで手術スケジュールや手術時間を予測しリソース最適化。

先進的な医療機器

- Da Vinci: ロボット支援手術システム2台を保有し肥満外科手術等で活用。

- Touch Surgery: 手術映像を記録・分析する教育ツール。AIが各段階を自動認識・注釈付け若手医師の学習を支援。

- CathWorks: 冠動脈血流評価で従来のワイヤー挿入不要、血管造影画像からAIがFFR(冠血流予備量比)を算出する革新的システム

- Stereotaxis: カテーテルアブレーション治療用磁気ナビゲーションシステム。術者は放射線から離れた場所でジョイスティック操作が可能。

■ 機器管理・資産管理

- 運営体制: 外部の専門企業 TRIMEDXが運営を行っている。人の入れ替えが激しいアメリカでは、透析業務と同様に最新の規制・技術研修を維持するために外部委託することがある。

-

リアルタイム位置情報システム(RTLS)

- 目的: 院内の医療機器(輸液ポンプ、超音波装置、ベッドサイドモニター等)の正確な位置をリアルタイム把握し、紛失防止と効率的資産活用を実現。

- 技術:

- 低電力Bluetooth(BLE)技術のタグ(資産に貼付)とロケーター(院内各所設置)を使用。従来RFIDより高精度・低コスト。

- システム名は「Strongline」。

- 仕組み:

- 機器のタグが最寄りロケーターに信号送信。

- ロケーターが受信情報をゲートウェイ経由でクラウド管理ソフトに集約。

- 職員はPCやスマホアプリで機器の部屋・エリアを地図上で正確に確認可能。

- 効果:

- 機器探索時間を大幅削減。

- 部署による「隠し持ち(hording)」防止と全体リソース共有促進。

- 機器の移動履歴も追跡可能。

- 限界: 現在「使用中」かどうかは判別不可。

今回の視察を通じて、アメリカ南部の大規模病院UMCNOがカトリーナ以降に築き上げた「災害に強い医療インフラ」「多職種連携による高度医療」「患者・地域社会への包括的支援」「教育・研究・国際交流」の実践例を詳細に学ぶことができた。災害に強い設計と、教育・研究・診療・技術が高度に融合した未来型病院であることが確認された。日本の医療機関にとっても、災害対策・インフラ設計・患者支援・多職種連携・地域連携等、多くの示唆を得られる内容であった。日本国内における災害拠点病院整備の一助となるモデルケースといえる。